- 種子專題

種子專題

2024/12/02 壓力下的陪伴:給予運動員社會支持《TISS國家運動科學中心》

大家或許有過類似經驗:看到選手受壓力影響時,想要提供協助,卻不知道做什麼,有時反而弄巧成拙、造成反效果。

身為運動員身邊的重要他人,有機會透過「社會支持」為運動員帶來好處。瞭解社會支持有助於我們思考提供什麼樣的社會支持。社會支持指的是至少有2個個體進行資源的交換,提供者或接受者覺得這樣的資源交換是為了帶給接受者好處(Shumaker & Brownell, 1984)。在提供社會支持的時候,可以考慮到我們可以提供什麼樣類型的社會支持,以及根據選手的壓力源提供社會支持。

社會支持的類型

Rees與Hardy(2000)根據訪談優秀運動員的經驗歸納出4種類型的社會支持,可作為我們提供社會支持的參考。

圖1 社會支持圖。(圖:何婉禎/繪製)

1.情緒支持:傳遞愛與關懷的行動

讓選手瞭解到「無論比賽結果如何,永遠在身邊」,可以透過傾聽抱怨、談話、擁抱等行為。

2.自尊支持:嘗試增強勝任感和能力感

清楚地傳遞相信選手的能力與天分,可以透過告訴選手什麼做得好、鼓勵、增強選手做得好的部分等來促進和維持選手的信心與自尊。

3.訊息支持:引導與指導

提供選手關於度過低潮、技術、決策、問題解決等的建議與策略。

4.實質支持:提供物質形式的工具協助

提供選手按摩、訓練管理與計畫、受傷治療或復健計畫、器材、交通、財務上的支持。

理想適配假說:壓力源與社會支持

Hartley等人(2020)歸納了3個為什麼社會支持可以發揮正向效應的模式,其中一個原因是,社會支持緩衝了壓力對於健康或健康的影響,基於這個模式進一步發展的理想適配假說,描述了提供哪些型式的社會支持有助於因應特定的壓力源,也就是說,社會支持要和壓力源要配對,不同的壓力源有不同的需求,選擇適配的社會支持,才產生壓力緩衝效果。這個假說認為可以根據壓力源的可控與否,選擇適配的社會支持(如表1所示):

表1 壓力源與社會支持。

(圖:何婉禎/繪製)

根據社會支持的類型與適配假說,我們在想要陪運動員一起因應壓力時,可以考慮不同類型的社會支持,或許在許多情況下,已經有足夠的實質和訊息支持,需要的是情緒與自尊的支持來緩衝壓力帶來的負面效應。

不過,在運動領域仍需要更多明確支持理想適配假說的研究發現,尤其是台灣運動員,目前關於台灣的研究以提供者為主要分析變項,獲得的資訊相當有限,也可能帶來誤會,例如:研究顯示來自某些角色的社會支持越多,反而破壞了運動員的表現,如果根據理想適配假說,有可能是因為提供非適配的社會支持,並非因為社會支持高帶來的負面效應。

若能有系統地瞭解台灣運動員的社會支持經驗,應能更恰當地運用社會支持為運動員帶來好處,現在已經有幾個檢驗社會支持類型內涵的中文量表,未來有新的研究發現,將持續更新以實證研究為基礎的提供社會支持建議。

接受到vs.知覺到的社會支持

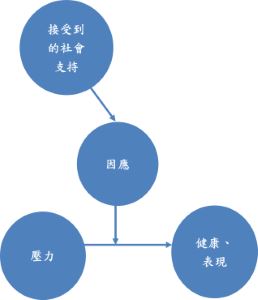

最後想跟大家說的是,平常就可以多多把握提供社會支持的機會,因為接受到和知覺到社會支持影響的方式不太一樣(Wills & Shinar, 2000;如圖2),也就是說,即便有時候的情況不允許立即提供社會支持,但如果運動員覺得、相信自己能夠獲得這些支持也能帶來緩衝壓力影響的效果。

圖2 接受到與知覺到的社會支持。

(圖:何婉禎/繪製)

參考文獻

1.何婉禎、廖主民(2013,12月)。社會支持的測量。發表於2013體育學術團體聯合年會暨學術研討會。桃園,臺灣。

2.Hartley C, Haslam SA, Coffee P & Rees T (2020) Social Support. In: Haslam SA, Fransen K & Boen F (eds.) The New Psychology of Sport and Exercise: The Social Identity Approach. London: SAGE Publications, pp. 245-264.

3.Rees, T., & Hardy, L. (2000). An investigation of the social support experiences of high-level sports performers. The Sport Psychologist, 14(4), 327–347. https://doi.org/10.1123/tsp.14.4.327

4.Wills, T. A., & Shinar, O. (2000). Measuring perceived and received social support. In S. Cohen, L. G. Underwood, & B. H. Gottlieb (Eds.), Social support measurement and intervention: A guide for health and social scientists (pp. 86–135). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780195126709.003.000

何婉禎/國家運動科學中心助理研究員

文章來源:國家運動科學中心

國家運動科學中心授權轉載